茅ヶ岳・金ヶ岳〜太刀岡山〜羅漢寺山

日程:2025/05/07-08

概要:深田記念公園から茅ヶ岳に登り、金ヶ岳を経て観音峠で幕営。翌日、曲岳を越えて太刀岡山からいったん下って車道を歩き、金櫻神社前から再び登山道に入って羅漢寺山に登ってから長潭道を下る。

◎PCやタブレットなど、より広角の画面で見ると、GPSログに基づく山行の軌跡がこの位置に表示されます。

◎GPSログのダウンロードは「ヤマレコ」から(要ログイン)。

山頂:茅ヶ岳 1704m / 金ヶ岳 1764m / 曲岳 1643m / 鬼頬山 1516m / 太刀岡山 1296m / 羅漢寺山 1058m

同行:---

山行寸描

周知のとおり、奥秩父の盟主・金峰山の周辺には信仰の道が四通八達しており、2022年にはそのうちの参拝ルートである表参道を、2024年には修験者の峰入道であるとされる八幡尾根をそれぞれ歩いたのですが、後者を歩いたときに調べたところ、八幡尾根の峰入道には太刀岡山から黒富士までの区間が含まれており、さらに茅ヶ岳から曲岳を経て黒富士付近に接続する尾根筋もこの峰入道の一部であることがわかりました。それならここもいずれ歩いてみようと考え、中央自動車道を走るたびに茅ヶ岳周辺から金峰山に向かう尾根の姿が立派に見えてそそられてもいたのですが、ちょうどアルパイン仲間のセキネくんが5月6日に韮崎駅至近の場所に登山用品店・登山ガイドオフィス「NEXT MOUNTAIN」をオープンすることになったので、開店初日に陣中見舞いを行ってそのまま韮崎市内に泊まり、翌日から茅ヶ岳を起点に歩くことにしました。本命の茅ヶ岳・金ヶ岳・曲岳・太刀岡山をつなぐコースは歩行時間だけとれば私の遅い足でもワンデイで行けそうですが、車を持たない自分がそれをやってしまうと行き帰りのタクシー代の桁が上がってしまいます。そこであえてテントを担いでのんびり歩く1泊2日行程とし、昇仙峡ロープウェイでおなじみの羅漢寺山にも足を伸ばすプランを組み立ててみました。

なお、これらの山のうち茅ヶ岳・金ヶ岳には日本百名山を登り終えた1998年に登っています。『日本百名山』の著者である深田久弥(1903-1971)が茅ヶ岳登山の途上で亡くなったことを踏まえ、日本百名山を完登した登山者が深田久弥への報告のために「百一番目の山」として茅ヶ岳に登ることがよく行われており、自分もそのひそみに倣ったというわけです。

2025/05/07

△07:50 深田記念公園駐車場 → △10:20-40 茅ヶ岳 → △11:40 金ヶ岳 → △14:00 観音峠

韮崎駅から茅ヶ岳に向けては「茅ヶ岳みずがき田園バス」が運行していますが、最も便利な「韮崎深田公園線」は平日は運行しておらず、かと言って平日も運行している「韮崎瑞牆線」ではバス停から登山口までの歩きが長くなります。タクシー代が……と言った舌の根もまだ乾いてはいませんが、行きに限っては奮発してタクシー(4,400円也)で深田記念公園に乗り入れることにしました。

深田記念公園駐車場には数台の車があり、すでに何人かの登山者が入山している模様。ここから徒歩わずかの場所にこじんまりとした公園があって、そこには「百の頂に百の喜びあり」の自筆碑と「深田久弥と茅ヶ岳」と題する解説が設置されており、東屋もあってとてもいい雰囲気でした。

暑くも寒くもなく気持ちの良い新緑の林の中を緩やかに登っていくと、やがて女岩の前に到着しました。しかしそこには立入禁止であることを示す黄色いテープが張られており、ここから右の斜面に向かうように道が付けられています。どうしたことかと思いながらそちらに進み斜面の途中から女岩を見下ろしたところ、女岩の前に大きな岩が崩れ落ちている様子で、なるほどそのせいかと得心することになりました。

高度が上がるにつれて木々が疎らになって見通しがよくなってきましたが、ふと足元を見るとそこにピンクの大ぶりなイワカガミが咲いていました。深田記念公園で見た解説に仲間の『この辺りはイワカガミが咲いて、きれいです』という言葉に、すっかり喜び『そうですか』とうなずいたのが最後だったという

と書かれていたことを思い出して自分もすっかり喜んでしまったのですが、そのせいか「深田久弥先生終焉之地」の石碑を見逃してしまいました(まぁ、前に来たときに見ているのでいいと言えばいいのですが)。

27年ぶりの茅ヶ岳山頂からは、いま登ってきた方角に富士山、正面に雲からわずかに顔を覗かせている鳳凰三山、右手の近くにはこれから向かう金ヶ岳(その向こうの雲のかたまりの中は八ヶ岳)、さらにぐるっと回って金峰山が見えています。そして金峰山方向の手前に低く連なる尾根筋が、この後に金ヶ岳から辿ろうとしている峰入道のルートです。

茅ヶ岳からいったん鞍部へ下り、石門をくぐって登り返せば金ヶ岳で、その北西側の最高点に立ったら少し戻って南峰から観音峠へ通じる細尾根を下ります。ここから予定されている今日の行程はずっと、自分にとっての未踏区間です。

観音峠への下り口には「急峻な箇所が多いので油断するな」という注意書きがあって、その警告のとおりにところどころ痩せ尾根になったり鎖場が出てきたりしました。極端に難しいわけではないものの、それなりにこうした悪場歩きに慣れていないとスピードを出せなくなる程度の難しさはあって神経を使います。

途中には尾根上に板のように岩が立っているところもありましたが、これは山体の裂け目に入って凝固した溶岩(岩脈)が、その後の山体の侵食によって露出したものではないでしょうか。言うまでもなく茅ヶ岳(金ヶ岳を含む)は火山ですし、こうした板状の構造はたとえば黒富士への登路として用いた燕岩岩脈がその典型です。

そうした岩脈とおぼしき岩の露頭の一つは「船首岩」と名付けられており、その突端から前方を見ると黒富士火山群の山々とそこから八幡尾根でつながる金峰山を一望できて、なかなかの眺めでした。

観音峠に降り着いたときにはまだ14時と早い時刻で、計画ではこのまま曲岳を越えて八丁峠に達し、そこから北側へ標高差80mほど下ったところにある駐車場に幕営することにしていたのですが、実は歩き始めの段階から長年の宿痾となっている左膝が痛んでいたために、この日の行動をここで打ち切ることにしました。峠のわずかに手前にある朽ちかけた休憩舎のベンチに腰を下ろして持参したアルコールとつまみでのんびり時間を過ごし、夕方になったら湯を沸かしてフリーズドライのライスにレトルトのカレーをかけて、つましいながらも満ち足りた食事。まだ明るいうちにテントに入って、しっかり着込んでシュラフにもぐりこみました。

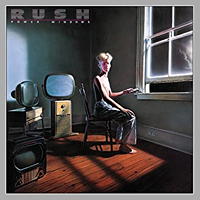

毎度おなじみ一人泊まりでの就寝前の一枚は、今回はRushの『Power Windows』です。これは先日読んだGeddy Leeの自伝の中で彼がRushの各時代を代表する4枚のアルバムのうちの1枚として挙げていたもので、元来ギタートリオであるはずのRushのシンセサイザーへの傾倒が最高潮に達した時期の作品ではありますが、それでいて印象的なベースリフが山盛りでもあって、私も本作に収録された楽曲群のベースパートはずいぶん練習したものです。もっとも、80年代的なキラキラした音作りのこのアルバムをiPhoneの音量をMAXにして鳴らしたのは、熊よけのためでもあるのですが。

毎度おなじみ一人泊まりでの就寝前の一枚は、今回はRushの『Power Windows』です。これは先日読んだGeddy Leeの自伝の中で彼がRushの各時代を代表する4枚のアルバムのうちの1枚として挙げていたもので、元来ギタートリオであるはずのRushのシンセサイザーへの傾倒が最高潮に達した時期の作品ではありますが、それでいて印象的なベースリフが山盛りでもあって、私も本作に収録された楽曲群のベースパートはずいぶん練習したものです。もっとも、80年代的なキラキラした音作りのこのアルバムをiPhoneの音量をMAXにして鳴らしたのは、熊よけのためでもあるのですが。

2025/05/08

△04:40 観音峠 → △06:10 曲岳 → △07:35 鬼頬山 → △09:10 太刀岡山 → △09:55 太刀岡山登山口 → △11:25-40 金櫻神社 → △13:20 羅漢寺山(弥三郎岳) → △14:05 白砂山 → △15:30 天神森バス停

幸い寒さに震えることもなくよく眠り、3時半に起床してカップ焼きそばとコンビーフの朝食をとったら、手早くテントを畳んで出発です。

観音峠から曲岳登山口までの間は車道歩きになり、その途中で右を見れば昨日歩いてきた茅ヶ岳と金ヶ岳、前方を見れば曲岳がいずれも似たような姿で聳えています。しかし、これから登る曲岳は約100万年前〜約50万年前に活動した黒富士火山群に属するのに対し、茅ヶ岳火山は約20万年前に黒富士火山の西斜面に形成された寄生火山であるとされています。

曲岳の登りの途中にも昨日の金ヶ岳からの下りと同様の岩脈があって「めまい岩」と名付けられていましたが、そこからわずかに進んだ場所に再び現れた岩脈には「展望ブリッジ」という標識が付されていました。

そして試みに「展望ブリッジ」の先端まで歩いてみると、そこからは茅ヶ岳と金ヶ岳が仲良くピークを並べている姿を見ることができ、その足元には「船首岩」も白い姿を覗かせていました。それにしても昨日の「船首岩」と言いこの「展望ブリッジ」と言い、どうやら命名者はよほど船にこだわりがある人であったようです。

等高線が示すとおりの急勾配を乗り越えて曲岳の山頂に達し、そのまま反対側へ下り始めるとすぐに「展望舞台」と名付けられた展望スポットがあって、そこからは正面に双耳峰になっている太刀岡山を見下ろすことができました。ここから見る太刀岡山は遠いような近いような微妙な距離感ですが、途中にアップダウンはあっても全体としては下り基調なのが安心材料になってくれています。

曲岳を下り切るとしばらくは幅広い尾根上に緩い上下を交えながらも歩きやすい道が続いており、ところどころのツツジもきれい。今回の山行の中でとりわけ心癒される区間でした。そして八丁峠を越えて枡形山と八丁峰の間の東に開けた場所で丁字路にぶつかったら、ようやく昨年の八幡尾根のコースと接続することになります。ここまで歩いてみて、今回歩いた茅ヶ岳から八丁峰までの区間は随所に岩脈などの険しい地形を擁し、なるほど確かにかつての修験者が修行・登拝のために辿るのにふさわしいコースだと思いました。

八丁峰の北側を東に回り込んだら再び分岐になって、そこから片道20分で黒富士に達することができますが、黒富士は前回登っているので今回はパス。この分岐から八丁峰に登って南へ下る区間は再び、未踏区間となります。

緩やかな下りと登り返しを繰り返して着いたピークは鬼頬おにがわ山。そのおどろおどろしい名前とは裏腹に、ひっそりと穏やかな山頂でした。

しかし、鬼頬山の山頂から南へ下る山道は昭文社の地図に「急坂」と書いてあるとおりの激下りで、トラロープにすがりながらの下りも大変ですし、登りはもっと大変です。それでもどうにか無事に越道こえど峠に降り着いて、ここで先を急ぐなら荷物をデポして太刀岡山の山頂までをピストンした後に越道峠から東へ下る方が早そうなのですが、今日は急ぐ旅でもないし久しぶりに太刀岡山の岩場も見ておきたかったので、そのまま全装備を背負っての南進を続けました。

遠くからも双耳峰に見えていたように太刀岡山の北峰(1322m)にも「太刀岡山」という手製標識がぶら下がっていましたが、公式にはそれより標高が低い三角点峰(1295.7m)が太刀岡山の山頂と認識されているようです。この太刀岡山にはクライミングでは何度か来たことがありますが、それは中腹の岩場でのことで、山頂に立ったのはこれが初めてです。そしてこの山頂標識の近くには2基の石祠があって、今回の山旅の目的である信仰の道の雰囲気を漂わせてくれていました。

山頂からまたしても急坂をぐんぐん下ると、ずいぶん下の方でやっとハサミ岩が現れました。さらにその近くには石祠のある顕著な岩場があって、そのいずれにも埋込みボルトが設置されているのがなんとも無粋な感じがしますが、自分も太刀岡山左岩稜を登ったときにはハサミ岩のてっぺんのハンガーボルトのお世話になったのですから偉そうなことは言えません。それよりもそのときの記録を読み返してみると、ハサミの広場にある石祠の中に「御嶽山金櫻神社祈祷神璽」と書かれた御札が納められていたという記述があって、さもありなんと膝を打ちました。

ここでいったん下界に降りて、金櫻神社までは1時間あまりの車道歩きとなります。振り返ればハサミ岩がちらっと見えており、見回せば田んぼには水が張られてすでに田植えも終わっている様子に季節の移ろいの速さを感じながらこの道を下るとすぐに甲斐市民バスの清川バス停があって、自動販売機で飲み物を調達することができました。ところで、もしこのバス停からのバスの便が遅くまであるのなら装備を軽量化した上で茅ヶ岳から曲岳を経て太刀岡山までをいっぺんに歩き通しただろうと思うのですが、あいにくそうしたことを可能にするほど甲斐市民バスの本数は多くなかったことも、今回テントを担いだ理由の一つです。

宮沢橋から左に折れて昇仙峡方面に向かう道に入ると傾斜は緩やかながらも地味につらい登りが続き、その上り道がもう少しで終わりそうなところのヘアピンカーブへ横から入る草加沢林道にちょっと入ったところにある金生神社に立ち寄ってみました。森の中にひっそり佇む真っ赤な社殿が妙に新しいものの由緒らしきものは記されていませんでしたが、後で調べてみたところこれは金櫻神社の末社の一つだったようです。

やっと尾根を乗り越えて下り坂になり、その先に金櫻神社の八重桜と鬱金桜が咲き誇る脇参道がありました。この神社のことについては昨年の記録の中でまとめているのでここにこまごまと書くことはしませんが、以前来たときにあった拝殿前の舞台がなく境内が広々としていて、ずいぶん違った印象を受けました。ともあれ拝殿でお賽銭を納めて二礼二拍手一礼、ここまでの無事の御礼と山行の無事完遂を祈ってから参道の階段を下りました。

金櫻神社の鳥居の前の道を少し下ってから右上にゆるやかに上がる車道が羅漢寺山へ通じる道で、この道は途中からダートになり一時的に木々が伐採されて開けた区間を通りますが、そこで振り返ってみると彼方に金峰山や八幡尾根の山々がよく見えていました。その姿を写真に撮ろうと思って車道を離れ、目の前のちょっとした土のマウンドに立ってカメラを構えたのですが、ひとしきり撮影した後にマウンドを降りてふと見ると、その足元に小さな石祠が残されていました。

羅漢寺山から金櫻神社まで峰入道と登拝路が通っていたことはわかっていますが、それにしてもなぜこの変哲もない場所に石祠が?と首を捻りました。もしかするとかつてこの辺りが樹林に覆われていたときにこの場所に限っては金峰山を見通すことができ、そのためにここが遥拝所としての機能をもっていたのかもしれないなどとも考えましたが、真相は不明です。

車道は再び森の中に入っていき、ほとんど平坦な歩きやすい道をしばらく進むと左に麦坂道を分けて八雲神社に到着しました。その由来を見ると八雲神社(八王子山)

と書かれており、さらにこの地は金櫻神社の古い参道の要所であった

と記されていることから、ここが『甲斐国志』に言うところの「八王子嶺」ないし「八王子峠」に当たるものと思われます。

八雲神社の奥には昇仙峡ロープウェイのパノラマ台駅があり、ここでソフトクリームでクールダウンしてからリュックサックをデポして、パノラマ台の東に伸びる尾根の突端にある弥三郎岳を目指しました。実は羅漢寺山とはパノラマ台から弥三郎岳にかけての一帯の総称なのですが、この頃になるともはや当初の目的である修験道の歴史探訪という意識は薄れて観光モードに入っています。

しかし花崗岩の岩峰である弥三郎岳の上からの眺望はすばらしく、最高点の手前から北を見ると茅ヶ岳と黒富士火山群の山々、そして八幡尾根を経て金峰山に続く修験の道が一望できて、こちらに足を伸ばした甲斐がありました。

弥三郎岳のどんづまりはフリクション抜群の花崗岩の膨らみの上ですが、ここまで来てやっと、四半世紀前に元同僚たちと観光でこのピークに立ったことがあることを思い出しました。

パノラマ台に戻り、リュックサックを再び担いで南へ下ると、歌川広重が御嶽古道を歩いたときに写生した「鞍かけ岩」であるとか、かつて中腹にあった羅漢寺への入口を示す「倒伏した萬霊塔」であるとかの解説が整備されています。ただ、さすがにそろそろ先を急ぎたくなっている自分は解説に付されているQRコードの写真を撮っただけで先に進んだのですが、帰宅してからQRコードを読んだところご指定のページは見つかりませんでした

との御託宣……。そこには甲斐市サイトは2019年4月1日にリニューアルいたしました

とも記されていましたが、せめてリダイレクト設定くらいはしてほしかったな。

主稜線を左に外れたところにある白砂山にも立ち寄ってみました。こちらも弥三郎岳と同様に花崗岩の白ザレが目立つ岩峰ですが、北隣には先ほどそのてっぺんに立った弥三郎岳が足元から花崗岩の塊を重ねている様子を見ることができましたし、パノラマ台の左向こうにはこの山旅の起点となった茅ヶ岳・金ヶ岳とその手前に太刀岡山を見通せて、なんとも言えない充実感を味わうことができました。

あとはひたすら下るばかり。明るい広葉樹林の中に通じる歩きやすい山道をぐんぐん進んで、途中に出てくる白山展望台は(そこから見えるはずの南アルプスが今日は雲に覆われているので)スルーし、獅子平分岐から外れたところにある「刀の抜き岩」もスルー。江戸時代の本草学者・渋江長伯が描いた奇岩「虫食い岩」や歌川広重が描いた外道ノ原のボルダーなどを眺めてから分岐点に達し、本来の古道ルートである吉沢への道を横目に見つつより短時間で下山できる長潭ながとろ道をチョイスしました。

最後にバス停の位置がわからずあたふたする場面がありましたが、近くの土産物屋のおじさんに教えてもらって長潭橋を渡り天神森バス停に辿り着くことができて、無事に今回の山行を終えることができました。

冒頭に記したように、金峰山の周辺に通じていた信仰の道のうち2022年には表参道を、2024年には八幡尾根をそれぞれ歩いていますが、そこに今回の山行のコースを重ね合わせると下の図のようになりました。

いかんせん表参道コースが金櫻神社からではなく甲府市森林浴広場からと中途半端であるためにあまり美しい図にはなりませんが、こうして見ると八幡尾根を辿る峰入道の長大さが際立ちます。そして、いつか再び同じテーマで金峰山周辺を歩くことがあるとしたら、金櫻神社と森林浴広場の間のブランクセクションをつなぐか、あるいは起点を変えて東寄りの帯那山から北奥千丈岳へ登るルートの可能性を探るのもありかもしれませんが、現時点ではむしろ観光モードに針を振り切って昇仙峡ロープウェイでパノラマ台に上がり、今回スルーしてしまった白山展望台や「刀の抜き岩」を丹念に見て回ってから(長潭道ではなく)吉沢への御嶽道を下ってみたいと思っているところです。

参考

- 金峰山の登拝路と峰入道に関して

- 山本義孝「深山田遺跡と中世修験道」『明野村文化財調査報告12 深山田遺跡付録』(明野村教育委員会 2003年)