泉水谷大黒茂谷

日程:2025/04/27-28

概要:丹波山村から三条新橋を経由して大黒茂出合で入渓し、初日は大黒茂林道横断点付近で幕営。翌日、大黒茂谷の遡行を続けて大菩薩嶺の北西に詰め上げ、大菩薩嶺を越えて大菩薩峠を経由し上日川峠に下る。

◎PCやタブレットなど、より広角の画面で見ると、GPSログに基づく山行の軌跡がこの位置に表示されます。

◎GPSログのダウンロードは「ヤマレコ」から(要ログイン)。

山頂:大菩薩嶺 2057m

同行:---

山行寸描

◎本稿での地名の同定は、主に『東京起点 沢登りルート120』(山と溪谷社 2010年)の記述を参照しています。なお、同書の後継書である『新版 東京起点 沢登りルート100』(2020年)にはこの沢のトポは掲載されていません。

かつてはゴールデンウイークと言えばまずは北アルプスでの残雪期アルパインを考えたものですが、近年(特にコロナ禍以降)は遠出するのが億劫になり、関東近県の山歩きや沢登りで穏やかに過ごすことが習慣化してきました。そんなわけで昨年のこの時期は奥秩父の金山沢・信州沢で焚火始めとしたのですが、今年も同様のコンセプトで多摩川源流(丹波川)の泉水谷大黒茂谷をチョイスし、気軽な一人旅を楽しむことにしました。この泉水谷では昨年6月に小室川谷を4人で遡行してなかなかの奮闘になったのですが、それに比べれば大黒茂谷は癒し渓のはずです。

2025/04/27

△09:35 丹波山村 → △10:45-50 三条新橋 → △12:00-30 大黒茂谷出合 → △15:15 幕営地

新宿からホリデー快速おくたま1号に乗り、青梅で同81号に乗り換えて奥多摩駅に着いたのは8時半前。駅前のバス停にはすでに長蛇の列ができていましたが、臨時バスも出たおかげでかろうじて座席に座ることができました。そして、ほぼ例外なく登山スタイルの乗客は途中のバス停で次々に降りていき、約1時間のバスの旅で着いた終点・丹波山村役場まで乗り続けた乗客は、私を含めて3人だけでした。

丹波山村からは三条新橋まで青梅街道を1時間ほどの歩きになりますが、途中で後ろから軽トラックでやってきた地元のおじさんが「どこまで?荷台に乗っていきなよ」と声をかけてくれました。おじさん、親切にありがとう!しかしこの歩きも山行のうちなんですと丁重に断ると、おじさんは「熊もいるから気をつけて」という言葉を残して颯爽と去っていきました。その後も左に丹波川を見下ろし、藤の花や山吹の花を愛でながら車道をてくてくと歩いて、ようやく三条新橋に到着です。

橋を渡った先のゲート前には車が6台、バイクが1台。沢登りに入っている人もいるでしょうが、むしろ釣り師の方が多いでしょう。しかしこの時間になってから沢に入れば、たぶん釣り師の邪魔にはならないはずです。ちょうど同時刻に居合わせた釣り師とも穏やかに会話を交わした後、ゲート脇の案内図でおおまかな地形を頭に入れてから歩き始め、緩やかな登りながら歩きやすい泉水谷林道を辿って再び1時間ほどかけて大黒茂谷出合に到着しました。そのわずかに上流側にはかつて泉水谷を渡る木橋が架かっていたそうですが、今は橋が落ちているという情報を得ていたので、出合に向かって下る小尾根からただちに河原に降りて、ここで沢装備を装着して入渓しました。

大黒茂谷に入って少し行くとすぱっと断ち割られた巨岩が転がって前方を塞ぐ地形になり、ここはそれらの間を通り抜けていくことも可能ですが、今回は「急かない・濡れない・無理をしない」をモットーとしているために左から巨岩を巻きました。

ついで現れるのはコンクリートで固められた立派な堰堤で、予習した記録の多くがその突破に言及している厄介者です。左(右岸)は一見して通行不能なので右(左岸)にルートを探すことになりますが、堰堤の右端を小さく越える最短コースは脆い土の斜面にせり出した岩?コンクリート?が邪魔をしていていかにもバランシーな感じ。それでも軽装であればこのラインを選ぶところですが、今回は幕営装備に食料満載の重荷なので、無理をせずに手前に戻って高巻くことにしました。しかしこうした場合の常として、巻きにかかると予想以上に高いところへ追い上げられてしまい、持参した20mロープを頼りの下降では効率が悪くて時間を空費することになりました。やれやれ……。

しばしの河原歩きの後、巨岩が作る5m滝を今度は右からかわした先で沢筋が左に折れると、両岸が迫りゴルジュ状になってきます。その入り口のきれいな釜にはうまい具合に倒木があって、これに乗っていけばのけぞり気味になりながらも濡れずにゴルジュの中に入ることができましたが、その先は突っ張りで行くにはやや広く、正面突破を図って濡れることも避けたいので左壁の上に逃げました。すると安定したテラスが水流に沿って上流に続いており、そのまま上の写真の奥に右から落ちているのが見える滝の手前まで苦もなく達することができました。

この右から落ちている滝は左壁を容易に登り、引き続いて現れるゴルジュ出口の滝は水流をまたいで右からへつり上がりましたが、滑りやすい岩質のために途中で足をとられてあやうく釜にダイブするところでした。

左岸から6m滝で合わさる顕著な支流を見送った先に、ガイドブックに右岸の岩壁に守られたきれいなナメ床

と記された場所が現れました。これで「ナメ床」という用語を使えるかどうかは疑問ですが、確かに癒される地形ではあります。

高さはありませんが、これは「ナメ滝」という言葉を使っていいでしょう。この流域でよく見かける縞模様がきれいで、見た目に似ずフリクションも良好なので真ん中を歩いて登ることができました。

続くこのナメ滝も同様のつるんとした岩質ですが、高さと斜度があるので無理は禁物。左の岩溝から簡単に巻き上がれます。そしてこの滝の向こうにちらっと見えている6m幅広滝を左斜面から登れば、この日の滝場は終了です。

右からきれいな枝沢が合わさってきた先の左岸に段丘状の平地があり、そこに登ってみるとハシリドコロの群生の中にいろいろな遺物が残されていました。ここは地形図で見ると牛首谷からエンマゴテン(閻魔御殿)尾根を越えてきた作業道が降りてきて大黒茂谷左岸の作業道に合流する場所ですが、実はこの道はさらに大黒茂谷を渡って等高線に沿うかたちで大菩薩北尾根を回り込み、隣の小室川谷をも渡って丹波大菩薩道のノーメダワまでつながる水源巡視路(大黒茂林道)です。二連の立派な竈まで残されているところを見るとここに作業小屋があったのではないかと思いますが、ともあれ今日はここまでとすることにしてリュックサックを下ろしました。

テントを設営し、薪を集め、ピンクのツツジが目立つ対岸の斜面に当たる日が徐々に翳る様子を眺めながらまずはお酒をちびちび。しかる後に本格的に夕食を作り、一品終わったところで薪に点火してからさらに一品。いつもの沢登りでは焚火を調理に使うので火力安定を心がけますが、今回は純粋に楽しみとしての焚火にしたかったので炎を盛大に上げることを優先した薪の組み方にしました。

暗くなると共に輝度を増す炎を眺めながらのんびり食事を続けましたが、食材の量が多すぎたようで最後の方では食べ疲れてしまいました。どんなにおいしいものでも食べ続けるうちにありがたみが薄れるというのは、経済学の授業で「限界効用逓減の法則」として習ったとおりです。それでもどうにか食べきることができて、20時にはテントの中に引き上げました。

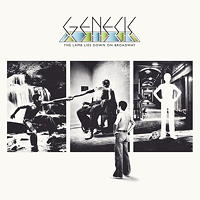

毎度おなじみ一人泊まりでの就寝前の一枚は、今回はGenesisの『The Lamb Lies Down on Broadway』(邦題『眩惑のブロードウェイ』)です。私の意見では、これはGenesisのディスコグラフィーにとどまらずプログレッシブロックの歴史における最高傑作のひとつと言えると思います。ボーカルのPeter Gabrielの声が独特なので好き嫌いが生じるのはやむを得ないところですが、それにしてもLP2枚のボリュームの中に収められた音楽的アイデアの豊かさには驚くばかり。7月に来日するギタリストのSteve Hackettがこのアルバムの再現演奏を行うということなので、今から楽しみでなりません。

毎度おなじみ一人泊まりでの就寝前の一枚は、今回はGenesisの『The Lamb Lies Down on Broadway』(邦題『眩惑のブロードウェイ』)です。私の意見では、これはGenesisのディスコグラフィーにとどまらずプログレッシブロックの歴史における最高傑作のひとつと言えると思います。ボーカルのPeter Gabrielの声が独特なので好き嫌いが生じるのはやむを得ないところですが、それにしてもLP2枚のボリュームの中に収められた音楽的アイデアの豊かさには驚くばかり。7月に来日するギタリストのSteve Hackettがこのアルバムの再現演奏を行うということなので、今から楽しみでなりません。

2025/04/28

△06:45 幕営地 → △07:50 二俣 → △09:25 奥の二俣 → △10:05-25 登山道 → △11:10 大菩薩嶺 → △11:55 大菩薩峠 → △12:40 上日川峠

夜中は少々寒い思いもしましたが、それでも十分に睡眠をとってテントの外が明るくなってきた4時半すぎに起床しました。

朝食は棒ラーメンに乾燥野菜と大豆ミートを加えたもので、麺に対して野菜の量が多すぎたのは失敗でしたが、このボリュームが今日一日の活力を保証してくれるはず。もろもろの片付けを行い、最後に竈の灰に水をかけて火の始末を万全にしたら出発です。古い堰堤跡や階段状の沢床に出会いながら遡行を続けましたが、もう少し季節が進んで山が新緑に覆われるようになったらこのあたりは気持ちのいい沢歩きができるに違いありません。

昨夜の幕営地からも斜面の上の方に道の所在を示すピンクテープが見えていましたが、上流に少し進んだところで見上げると大黒茂谷の左岸に通じている作業道がはっきり見えました。この道はここから少し上流にある倒木帯の先で大黒茂谷を右(左岸)から左(右岸)へ渡っていますが、そこにあった木橋は残骸となっていました。

やがて顕著な二俣(三俣にも見える)に到達し、一見すると右に折れる方が本流のようにも思えますが、ここは直進が正解です。先ほど大黒茂谷を渡った作業道はここではまだ左を上流へ向かっており、この二俣近くの作業道沿いにはほどよい平地があって幕営適地になっていました。これを見送ってさらに上流に進むと再び堰堤跡があり、その上流で作業道が左から右へ沢筋を横断していて、この道はそこから北西にある泉水十文字と呼ばれる作業道の交点に達するのですが、その道の行方を目で追ってから前方を見ると向こうの方に二条になった白い滝が目に入りました。おや、この先にあれほど顕著な二条滝があるとは聞いていなかったが?と思いつつその滝に近づいてみると……。

なんとびっくり、15m滝の左壁にびっしり雪(というより氷)が張り付いていて、これが遠目には二条の水流の片割れに見えていたのでした。しかし幸いなことに登路となる右壁はおおむね乾いた状態で、これを慎重に登って上部で右へ逃げる(落ち口から離れる)ように進むと安定した木を手掛かりにしながら滝の上に出ることができました。ちなみにこの右壁を見上げると上部で落ち口方向へ近づくラインも見えてきますが、登り終えてから見下ろしたところそこには濡れて滑りやすい岩壁が待っていて、少なくとも確保なしではトライしたくない感じでした。

15m滝のすぐ先にあるのはこの12m滝ですが、左壁に手掛かり足掛りがあって困ることはありません。

さらに少し先に右から落ちてくるこの8m滝は、ガイドブックにホールドが細かく、初心者にはロープが必要

と書かれています。しかし見たところ右の細い溝にはガバホールドが続いていますし、そもそも傾斜も緩いので難しそうには見えません。そんなオブザベーションをしてから取り付いてみると、確かに下から2/3くらいまでは何の問題もなく登れるのですが、上から1/3ほどの斜度が変わる場所(上の写真の丸で囲ったところ)はピンポイントでホールドが細かかったり甘かったりして、ちょっとした思い切りが必要でした。

三連続の滝が終わればこれといった滝はなくなり、緑の苔をまとう黒光りした階段状の滝に癒されたり、そこに貼り付いた氷を蹴飛ばしたりしながら高度を上げ続けたのですが、奥の二俣に着いてみると左右共に氷に覆われていることに驚きました。もっともまだ4月末の2000m近い標高なので雪が残っているのを驚く方が間違っているのですが、あいにく雪の装備(チェーンスパイクなど)を持参していないのでここはあっさり沢通しに進むことを諦め、両俣間の中間尾根を登ることにしました。

奥の二俣からの中間尾根は斜度が緩い上に鹿道らしき踏み跡が続いていて歩きやすく、さしたる苦労もなく登山道に登りつくことができました。ここで沢登りの装備をすべて解除し、シューズも履き替えたらあとは下山するばかりです。

もっとも、単に下山するだけなら北西へ丸川峠を目指し、そこから裂石に下るのが簡便なのですが、せっかくここまで来たら大菩薩嶺を越えて大菩薩峠に向かいたくなるのが山屋の人情というもの。かくしてさらに標高差200mのアルバイトを付け加えて大菩薩嶺を目指しました。

大菩薩嶺を越えると大菩薩峠方向からピストンする登山者とひっきりなしに行き交うようになり、さらに雷岩を過ぎると富士山や甲府盆地が一望できました。あいにく南アルプスの山々はその多くが雲の中に隠れていましたが、それでもやはり、丸川峠ではなくこちらへ進んでよかったと思わせてくれる見事な展望でした。

旧と新との大菩薩峠を経て、歩きやすい道を上日川峠へ下って山行終了。ロッヂ長兵衛でほうとうを食してから14時のバスで甲斐大和駅に降りて、夕方には帰宅することができました。

今回の沢登りはこんな具合につつがなく終了したのですが、計画していた以上に時間がかかったのは重荷のためばかりではなく、シーズン最初とあってフェルトソールのフリクション感覚がなかなか戻ってこなかったことにも起因しています。まあ、だからこそ易しい沢を選んだのだし、これからの沢シーズンに向けたよいウォームアップになったと言うこともできるのですが、この記録を整理する過程で、泉水谷流域に四通八達している仕事道を舞台としたバリエーション山行が盛んに行われていることを知ったのも、今回の沢登りの収穫でした。それらの仕事道は、元を正せば古くから丹波〜塩山間を結んでいた物流の道であったり、東京都の水道水源林の巡視路であったりするわけですが、こうした道を熱心に探訪している人たちの多くが参照している『バリエーションハイキング』(新ハイキング社 2012年 松浦隆康著)を入手してみたところ、大菩薩嶺東面だけでもさまざまなコースが紹介されていました。

今回の沢登りはこんな具合につつがなく終了したのですが、計画していた以上に時間がかかったのは重荷のためばかりではなく、シーズン最初とあってフェルトソールのフリクション感覚がなかなか戻ってこなかったことにも起因しています。まあ、だからこそ易しい沢を選んだのだし、これからの沢シーズンに向けたよいウォームアップになったと言うこともできるのですが、この記録を整理する過程で、泉水谷流域に四通八達している仕事道を舞台としたバリエーション山行が盛んに行われていることを知ったのも、今回の沢登りの収穫でした。それらの仕事道は、元を正せば古くから丹波〜塩山間を結んでいた物流の道であったり、東京都の水道水源林の巡視路であったりするわけですが、こうした道を熱心に探訪している人たちの多くが参照している『バリエーションハイキング』(新ハイキング社 2012年 松浦隆康著)を入手してみたところ、大菩薩嶺東面だけでもさまざまなコースが紹介されていました。

こうしたバリエーション山行には、丹沢を主とし金峰山をプラスアルファとして自分もこれまで折々に取り組んできたのですが、本書を入手したことを契機に今後、対象地域を広げてみようかと思っているところです。