大和葛城山〜金剛山

日程:2025/05/28

概要:御所駅から歩き出して櫛羅の滝コースから大和葛城山に登り、ダイヤモンドトレールを南進して金剛山に達したのち、千早本道を辿り千早城跡を経て下山。

◎PCやタブレットなど、より広角の画面で見ると、GPSログに基づく山行の軌跡がこの位置に表示されます。

◎GPSログのダウンロードは「ヤマレコ」から(要ログイン)。

山頂:大和葛城山 959m / 金剛山 1125m

同行:---

山行寸描

奈良国立博物館での「超 国宝」展を見たくて8年ぶりに奈良県を訪れたのは昨日のこと。せっかく遠路はるばる奈良まで来たのだから奈良博だけで終わりたくはなかったので、この機会に少し前から気になっていた大和葛城山から金剛山までの縦走路を歩くことにしました。

2025/05/28

△06:20 御所駅 → △07:20 葛城登山口 → △09:10-20 大和葛城山 → △10:30-35 水越峠 → △12:30-13:15 金剛山(葛木神社・転法輪寺) → △14:05 千早城跡(千早神社) → △14:20 金剛登山口

前夜泊まったのは大和高田の家族経営の宿。十分に睡眠をとって早朝に出発し、駅のコンビニで朝食と行動食を調達してからJR高田駅に移動し、始発電車で御所ごせ駅に向かいました。

いかにもローカルな御所駅の跨線橋から西の金剛山地を眺めると、正面に大和葛城山、その左(南)に金剛山、右(北)の端には二上山が見えています。実はプランニングの段階では二上山から金剛山までを一気に歩き通すことを検討したのですが、この日の帰京のことを考えると時間にゆとりがないことと、やはりこの山は大津皇子の故事を偲びつつ心静かに登りたいような気がしたので、今回はパスすることにしました。

御所駅から大和葛城山へはバス路線が通じていますが、この時間帯はまだ動いておらず、緩やかな登り坂の道をひたすら歩きます。いや、緩やかと言ってもずいぶんな標高差を登らされているような気がするなぁと思いながら途中でふと振り返ると、朝の斜光の中でうっすらと靄に蓋をされた奈良盆地南部が幻想的な景観を作っていました。

葛城山ロープウェイの登山口駅の少し先でイノシシ除けのゲートを通過すると山道になり、すぐに北尾根コースへの分岐が現れます。そちらを登ってもいいのですが、もう一つの櫛羅くじらの滝コースの方が短時間で山頂に到達できるので、そのまま分岐を見送って櫛羅の滝を目指しました。

櫛羅の滝はかつて弘法大師がここにやってきて、天竺のクジラの滝に似ているのでそのように命名したという伝承があり、この滝に浴するものは不動明王の功徳によって脳病によく効くと伝えられているそうですが、あいにく滝の手前に危険防止のためのロープが張られていて近づくことができません。またそこからしばらく登ったところには二の滝(不動の滝)への分岐があるのですが、こちらも通行止めとされていて滝を拝むことすらできませんでした。

それにしてもこのコースは傾斜がきつい。植林地の中の登山道は驚くほどの鉄砲登りが続き、そのためかどうか古い道は浸食を受けて深くえぐられてその脇に登山道が付け替えられている様子が窺えました。そんな道を頑張ること約1時間、ようやく傾斜が緩んで岩が柔らかい苔に覆われるようになれば、山頂周辺の道路まであと少しです。

道路に登り着いてまず右に折れ、最初に立ち寄ったのは葛城天神社でした。鳥居をくぐると奥に葛城天神を祀るコンクリート製の社があり、その手前には大日大聖不動明王と役行者の小祠もあって修験道の歴史を感じさせますが、実は古来「葛城山」と言えばこの大和葛城山とこれからそこへ向かう金剛山との総称であり、役行者が修行したのも金剛山の方なのだそうです。

葛城天神社から少し歩くと明るい草地が右上に広がっているのが見えて、そこが大和葛城山の山頂でした。明るい広場になっている山頂にはなぜか旧式のポストが立っていて登山者の脳内を「?」マークで埋め尽くしてしまいますが、気を取り直して周囲を見回すとその景観のすばらしさに驚きます。

登りの途中でもちらちらと見てはいましたが、ここから見下ろす奈良盆地の穏やかな眺めは実に穏やかで、そこから右へ視線を移していくと遠くに大峰山地、ついで金剛山、ぐるっと回って北西に大阪湾と、その先に六甲山も見えています。ここで白状すると、この山頂に着くまで大和葛城山が大阪府の山でもあることをすっかり忘れていたので、海が見えることに気づいたときには仰天してしまいました。

しばらく山岳展望を楽しんでから南に向かうと、斜面にはほとんど花を落としたツツジが一面に広がっていました。それでも一株二株くらいはピンクの花をつけているのを見て、どうせ来るなら半月前に訪れればよかったと後悔しました。しかし、このツツジ園を通り抜けて少し進んだところにパラグライダー広場があり、そこから見下ろす飛鳥地方の眺めはこの上なく美しくて息を呑みました。まさに、倭建命の望郷の歌に歌われたとおりです。

倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山こもれる 倭しうるわし

この縦走路には「ダイヤモンドトレール」(通称「ダイトレ」)という名前がつけられていて、それはおそらくダイヤモンドの和名が金剛石だからだろうと思いますが、その途上の数箇所に絶滅危惧種ギフチョウの保護を呼び掛ける案内板が設置されていました。もしかして、昨日見かけたアレもギフチョウだったのかな?

それはともかく、意外に長く急で滑りやすい下り道にうんざりした頃に大和葛城山と金剛山との鞍部である水越峠(標高515m)に着いて、ここで小休止をして行動食をとったら、金剛山に向けた登り返しにかかります。

水越峠からしばらくはセメントで固められた車道になっており、白いウツギの花がその両脇に鈴なりに花をつけています。この道の右側の谷は北上して水越峠の近くで西(大阪府)に向かう水越川ですが、後で地形図を見ているうちに、この少し上流で川が東(奈良県)側にも分かれており、そちらも水越川と名付けられていることに気がつきました。

なんだこれは?と調べてみると、どうやら本来の水越川は河内側に流れているのに対し、17世紀初頭に人為的に大和側へ水を落とす開削作業が行われた結果このようになっているようで、元禄年間には両国間での紛争に発展したものの京都所司代の裁定により大和側の権利が確定したのだそうです。

やがてダイトレの道はカヤンボと呼ばれる地点から左の尾根に取り付き、尾根上に出たところにある旧パノラマ台に向かいます。ひとがんばりで登り着いた旧パノラマ台はなぜ「旧」なのか不明ですが、ここからも奈良盆地がよく見えました。

旧パノラマ台から先は尾根上を緩やかに進む穏やかな登山道になっており、その途中で振り返ると3時間前にそこにいた大和葛城山が見えました。これが半月前なら、あの奥の斜面はツツジのピンクに染まっていたに違いありません。

一ノ鳥居をくぐって、ようやく金剛山の山頂にある葛木神社に到着しました。ここは大和葛城山より160mほど高く、水越峠からここまでの標高差は600mあるのですが、体感としては大和葛城山から水越峠への下りの方が水越峠から金剛山への登りよりもしんどいものでした。

葛木神社は拝殿脇にある「葛木神社由緒」によれば崇神天皇の御代に事代主を祭神として創建され、現在は主祭神が葛木一言主大神、副祭神は大楠公(楠木正成)と後醍醐天皇。大社造の社殿が特徴的です。

|

|

|

|

拝殿で無事縦走達成の御礼を申し上げてから右側に回り込むと13基の末社が並び、その奥に裏参道に続く道と金剛山最高地点に通じる道が分かれていましたが、本殿の裏にあたる最高地点は神域とされていて立入り禁止でした。まぁ、こればかりは仕方ありません。しからばと葛木神社の前にある小さな矢刺神社にも足を伸ばしました。こちらは「雄略天皇御狩の跡」で、狩りのためにこの山に登った雄略天皇が一言主神と出会ったところだとされています。

……だんだん登山の記録から離れてきてしまったので、ここから先は駆け足で。葛木神社詣でを終えたら、福石・宝剣塔(宝篋印塔?)・夫婦杉の前を通って転法輪寺へ向かいます。

|

|

|

|

かつては建ち並ぶ堂宇が威容を誇ったであろう転法輪寺は、今ではこじんまりとした古刹の趣を示していますが、御賽銭をQRコード決済で納められるようになっていることにはびっくり。好奇心をそそられたので試しに10円をクレジットカードで納めてみたところスムーズに実現できて、なるほどこれは納める側にも便利(小銭を切らしていた!ということがなくなるので)ですし、お寺の側も面倒な小銭の取扱いの負担を軽減できるので大助かりのはずです。

転法輪寺を出て休憩所でおでん休憩をとり、さらに何やら工事中の国見城跡でなかば霞んだ大阪方面の眺めを確認したら下山開始です。あとはひたすら階段が続く千早本道を下り、楠木正成が北条方の大軍を引き受けて一歩も引かなかったという故事で有名な千早城跡(千早神社)を通り抜けて、金剛登山口を目指しました。

最後に下山後の行程に触れると、金剛登山口からバスで河内長野に降り、南海電鉄でなんばに出て、銭湯で入浴してから大阪在住の友人と落ち合って軽く飲み、そして夜行バスで帰京です。物理的にも心理的にもずいぶん駆け足でしたが、それでも楽しい奈良旅でした。

実は今回この金剛山地(葛城山)に登ることを思い立ったのは、1月に能「葛城」を観たことがきっかけでした。

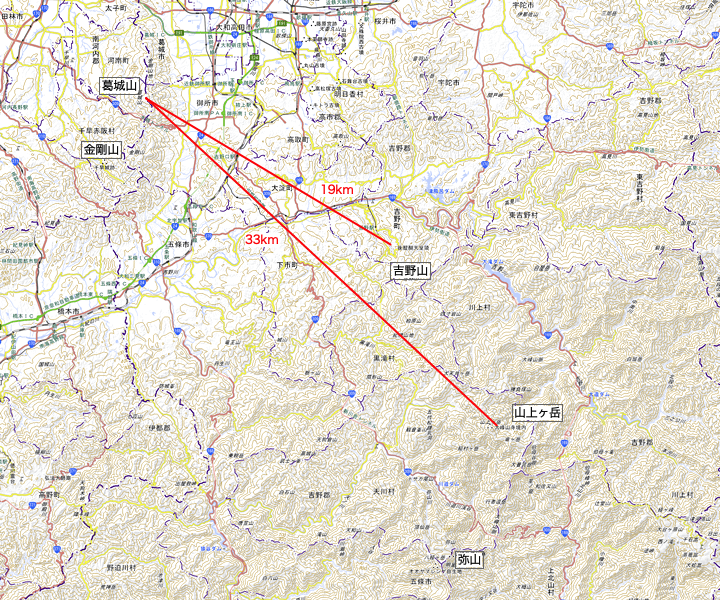

「葛城」の話の下敷きにあるのは『日本霊異記』に記された役行者の伝説で、そこでは葛城山と大峰の金峰山との間に橋(上の図)を架けようとする役行者に使役された一言主が、自らの容貌の醜さを恥じて昼間は働かず夜だけ働いていたために役行者の怒りに触れて折檻され、これに耐えかねた一言主が讒訴したことで役行者は伊豆大島に流刑となったものの後に赦されて、一言主は役行者の法力により呪縛されたと伝わっています。そんな具合に気の毒な一言主ですが、その初出である『古事記』では「吾は悪事も一言、善事も一言、言い離つ神。葛城の一言主の大神なり」と名乗って雄略天皇を畏れさせるほどの存在で、葛木神社の拝殿近くにある縁起にはこの『古事記』に基づく堂々たる一言主の姿が記されていましたし、上述の矢刺神社も同様です。ところが『日本書紀』『続日本紀』『日本霊異記』と時代が下るにつれて立場が低くなってしまっていて、これは一言主を祀っていた賀茂朝臣氏の地位の低下を反映していると考えられています。

ともあれ、この一言主伝説の故地を訪ねることに加え、実際に葛城山の上から大峰の山々を眺めてその遠さを実感したいというのがこの登山の主たる動機でしたが、その目的は大和葛城山の山頂からのすばらしい展望のおかげで十分に果たすことができました。奈良博の展覧会ももちろんすばらしかったですが、この山行だけを取り上げてもはるばる奈良県までやってきた甲斐があったというものです。